踩著木梯拾級而上,

樓台上眺望又是另種風景。

剝皮寮,這個充滿歷史氛圍的老街區,

由於未曾相涉也就缺乏同聲共氣的熟稔,

以及那些可以娓娓道來的昔日往事。

凡夫俗子如我,

終究需要聯繫,方能觸動情懷啊!

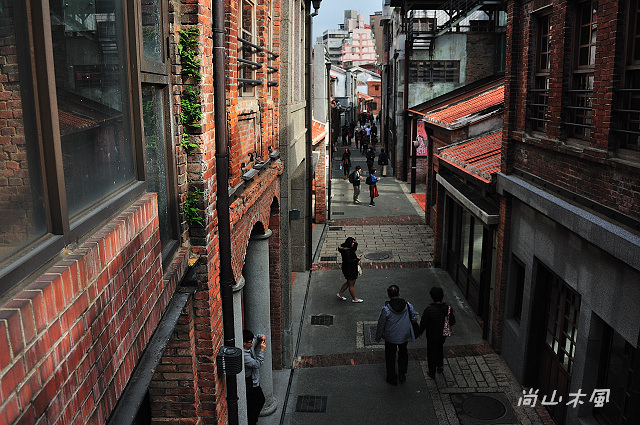

漫晃在街道巷弄、屋宇樓宅間,

要說湧現什麼懷舊憶往其實騙人,

純粹欣賞美麗建築與展覽作品。

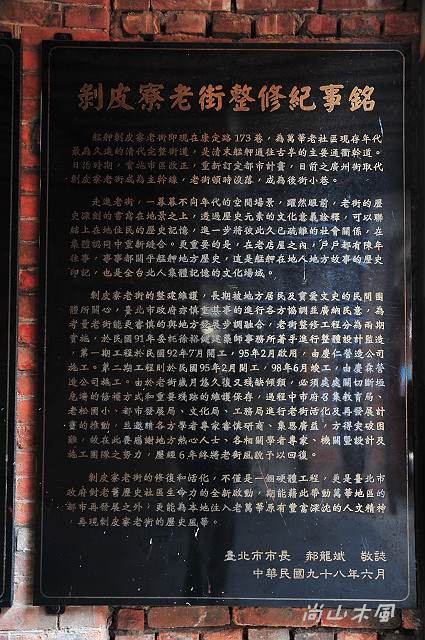

剝皮寮老街即現在的康定路173巷,

為萬華現存年代最久遠的清代完整街道,

是清末艋舺通往古亭的主要通衢幹道。

地名由來有不同說詞,較普遍的是:

此為殺牲製革所在,由剝獸皮而得名;

福州商船運進木材,在此剝去樹皮,故名。

日據時代這裡被劃定為老松國小用地,禁止增建,

因此保留下清代街廓的建築原貌。

民國77年隨著台北市政府進行土地徵收,

萬華居民與文史人士積極爭取,

希望保留當地的歷史建築與文物,

民國88年確定老街保存再利用的政策。

民國91年著手進行整體設計,

民國92年起分兩個階段施工,

歷經6年終於回復老街風貌,正式開放參觀。

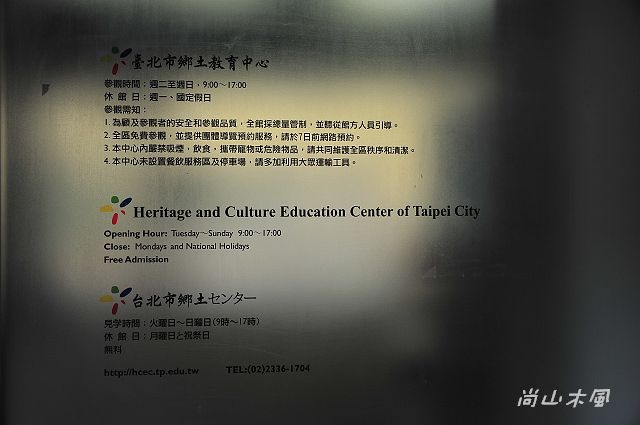

艋舺剝皮寮老街區包括:

「台北市鄉土教育中心」與「剝皮寮歷史街區」兩部份。

「台北市鄉土教育中心」是呂阿昌醫師舊宅,

現在作為推廣鄉土教育之園地,

不定期規劃各式主題特展,

辦理寓教於樂的教育活動。

當天大門深鎖,無法參觀,

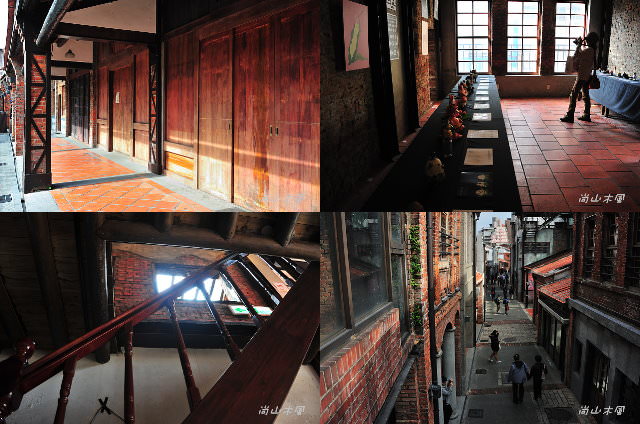

遂沿著長廊漫步徐行邊走邊看。

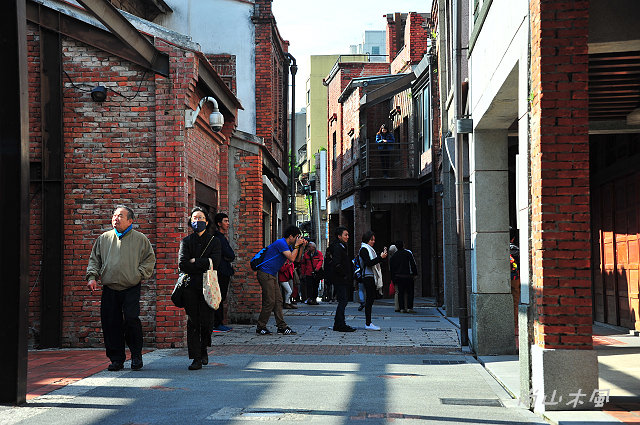

在剝皮寮歷史街區裡,

清朝、日據、光復後三個時期的建物,

並存於宛如時空靜止的巷弄間,

艋舺當年的風華盛況點滴流露。

午後斜陽照進騎樓,光影很美。

原本每戶人家的騎樓都有拱圈相隔,

然而這些磚砌拱圈多半損毀,

除了少數幾戶現在都以平樑替代。

整修工程不僅保留部分老建築,

也因應現實狀況增建幾座新物。

現代的建築工法與材質結構,

巧妙融入周邊環境且創造新趣。

有的還將整幢舊宅拆除,

讓出空間,留住天光。

比起修舊如舊,似乎更高明一些。

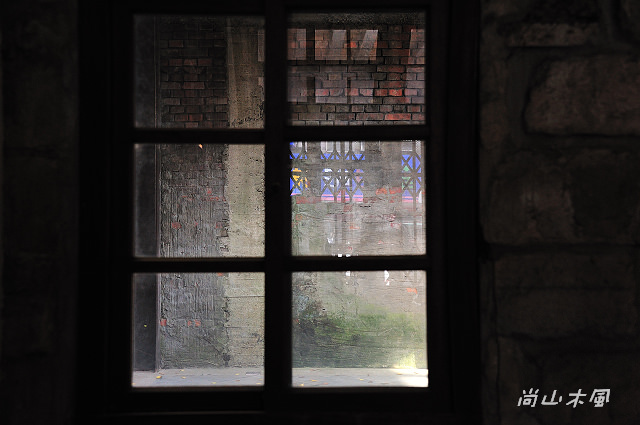

踩著木梯拾級而上,

樓台上眺望又是另種風景,

過往的繁華,穿梭的人們,

都在歲月中凋零消逝。

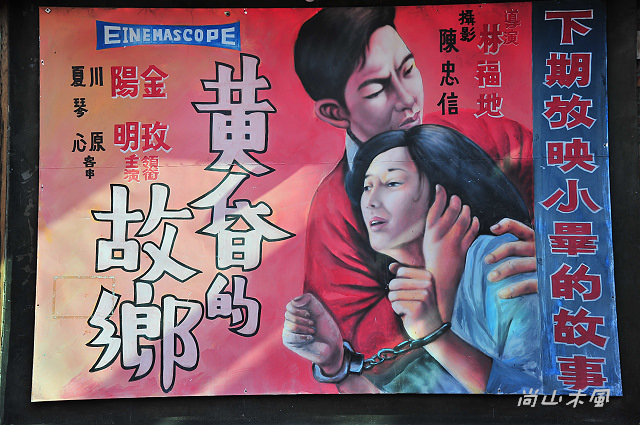

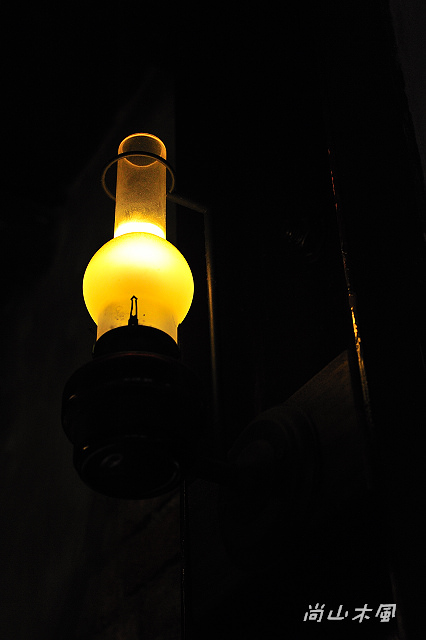

老街上有許多美麗細節:

各種材質的地板鋪面,

充滿童趣的可愛塗鴉,

長滿青苔的斑駁老牆,

古早年代的電影海報,

樹根蔓延的石砌屋牆,

還有那窗櫺、門扉、燈盞、長凳、水溝蓋……

若想逐一欣賞,每樣記錄,

可能要逛上半天。

老屋多半用作展示空間,

當天有兩項展覽:

台北市立大學視覺藝術系系展,

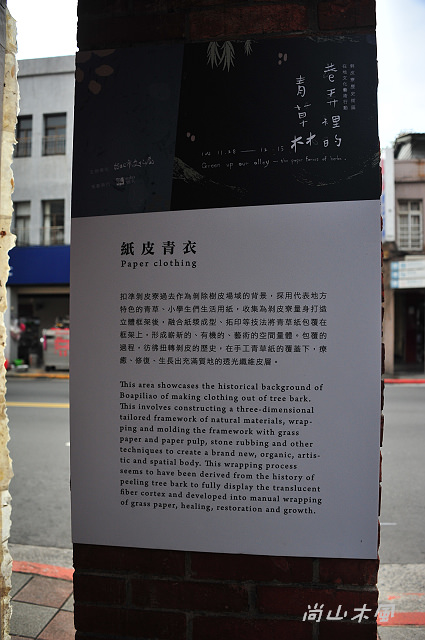

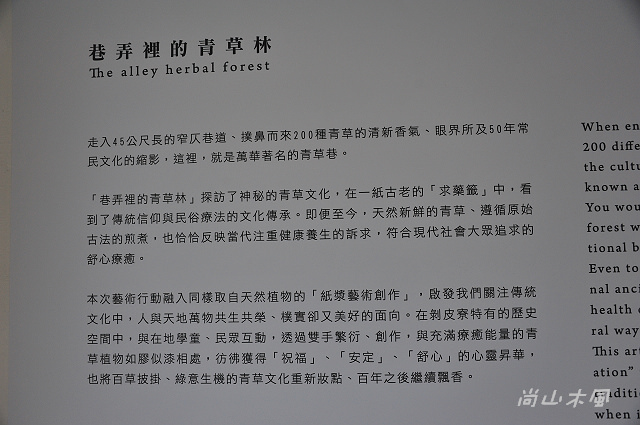

樹火紙博物館的「巷弄裡的青草林」。

閒晃走逛,隨意瀏覽,

開心的是,我們同在。