4月 20日 湖北省恩施市

4月 20日 湖北省恩施市

吃過中飯隨即前往土司城。

恩施地區的土司制度始於元代,止於清雍正13年,

歷經元、明、清三朝,歷時450餘年。

土司作為地方統治者,

在恩施地區留下豐富的歷史遺蹟和文化遺產。

然而,隨着實施改土歸流政策,土司制度逐漸消失,

許多土司遺蹟也隨之湮滅在歷史的長河中。

恩施土司城距離市區約2公里,

始建於1998年,2002年正式對外開放。

是中國規模最大的土家族地區土司文化標誌性工程,

也是中國土家族吊腳樓中規模最大、風格最典型的仿古建築群,

充分展現土家族的歷史淵源與民風民俗。

核心景區為墨衝樓、廩君殿和九進堂,

除此還有風雨橋、校場、民居、城牆、鐘樓、鼓樓、百花園與白虎雕像等30餘個景點。

─以上內容摘錄自相關網頁─

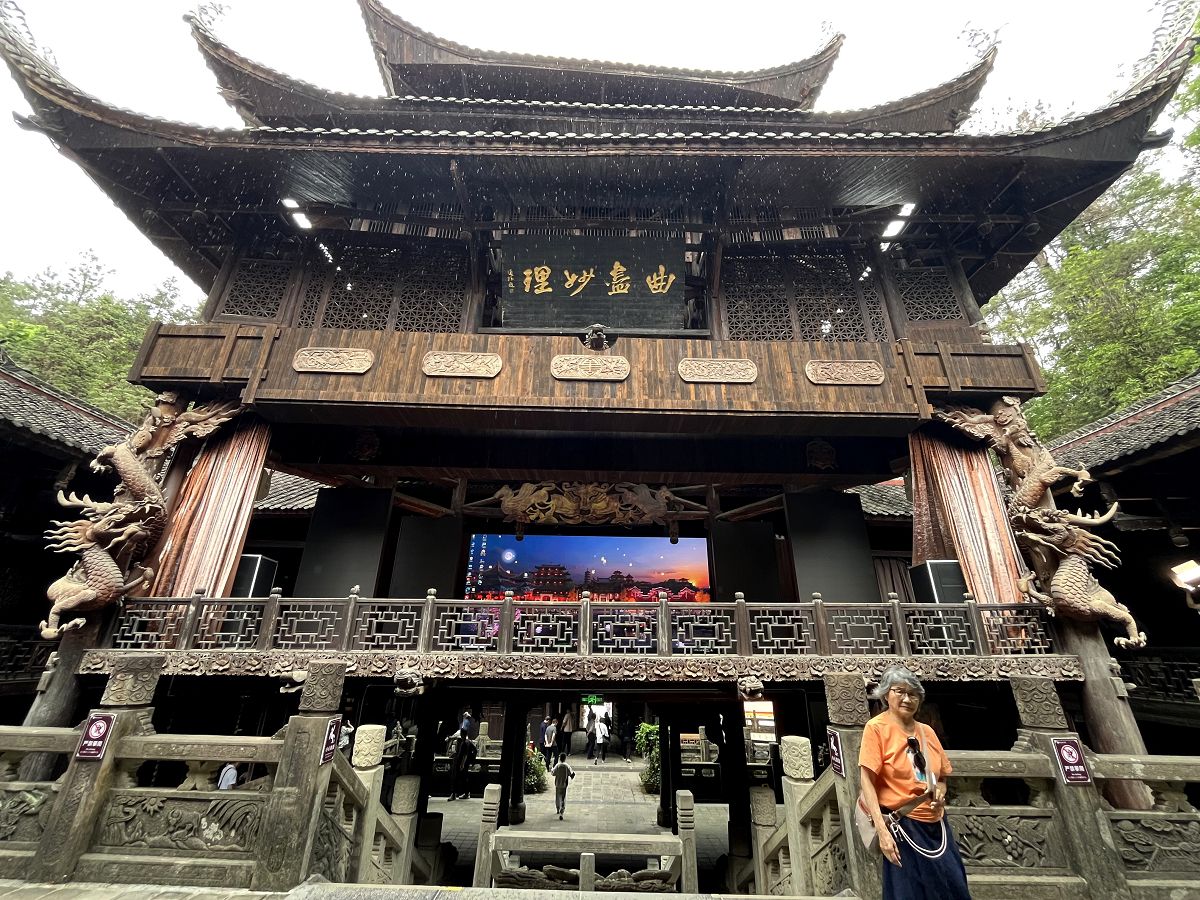

<墨衝樓>

走進恩施土司城,

迎面即巍然高聳、華麗典雅的墨衝樓。

土司城的門樓亦稱土司朝門或看樓,

是顯示土司威儀和功德的紀念性建築。

門樓前方的石雕意喻望子成龍。

門樓前方的石雕意喻望子成龍。

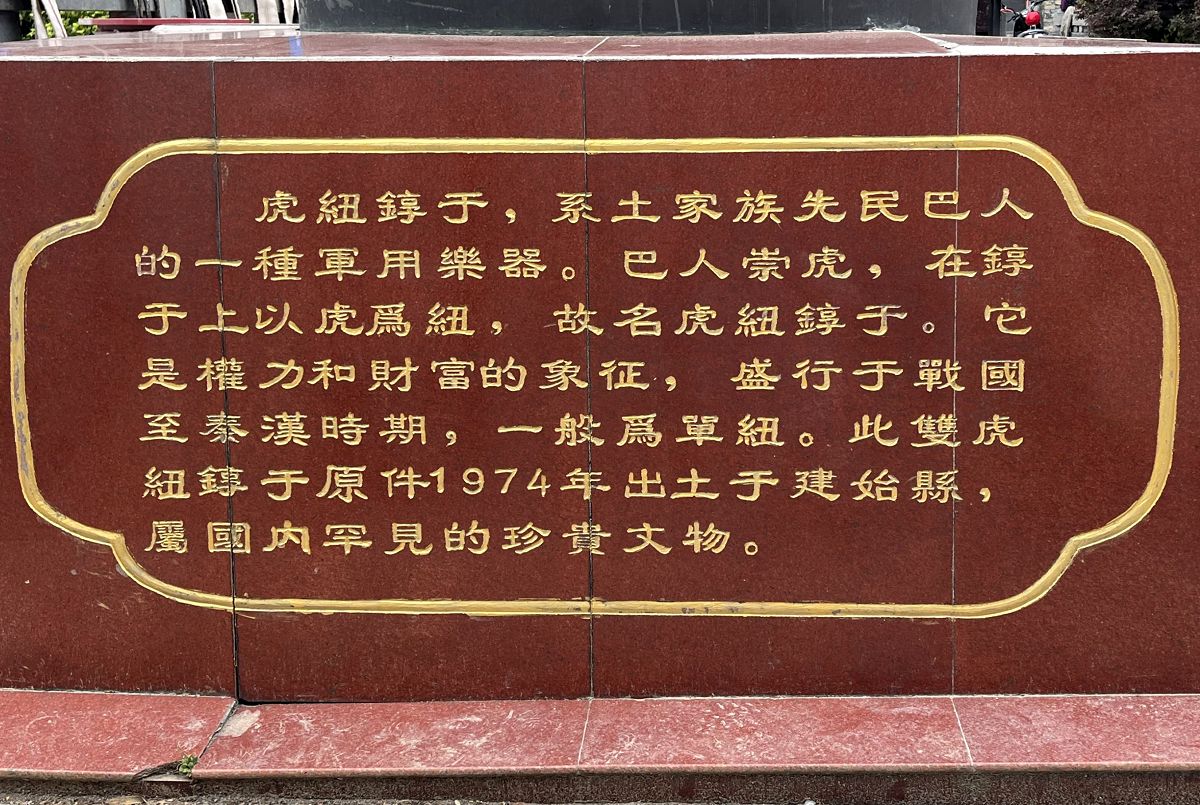

<虎紐錞于>

錞于是中國古代的樂器,常用於戰爭和祭祀,

錞于是中國古代的樂器,常用於戰爭和祭祀,

春秋晚期被巴人所接受,

巴人崇虎,在錞于上以虎為紐,故名。

一般是單紐,雙虎紐錞于為罕見的珍貴文物。

<廩君殿>

廩君殿是祭祀巴人先祖廩君的寺廟,

廩君殿是祭祀巴人先祖廩君的寺廟,

三層三進,殿堂延伸至山崖下。

殿內石碑,鐫刻「祭廩君文」,

白虎是廩君的化身,廩君死,魂魄化作白虎。

白虎是廩君的化身,廩君死,魂魄化作白虎。

主殿廩君祠的岩壁繪有四幅壁畫──

擲劍比武、泥船爭命、射殺鹽陽、君乎夷城,

講述廩君毅然走出古老洞穴,

率領巴人沿夷水遷徙的傳說故事。

德濟殿祭祀的是鹽水部落的首領鹽水女神,

德濟殿祭祀的是鹽水部落的首領鹽水女神,

她捕魚熬鹽,廣施濟世,被土家人尊稱為德濟娘娘。

<九進堂>

九進堂為整座土司城的核心部分,

九進堂為整座土司城的核心部分,

縱深九個層次,依山闢建,逐層疊高,

九進的格局象徵土司王至尊至貴的身份。

九進堂由333根柱子、333個石柱礎、330道門、

上千根檁子、數千塊雕花木窗與上萬根椽木組成,

是目前中國罕見的純榫卯相接的木結構建築。

九進堂兩側有土家族尊奉的四大神將雕像,

九進堂兩側有土家族尊奉的四大神將雕像,

門口的徽標有書,劍,犁,胡琴,

象徵對族人德智體美勞全面發展的期望。

第一進是衛所,負責保安工作,

瞧我們阿智,多麼雄壯威武。

第二進為戲樓,看戲所在。

第二進為戲樓,看戲所在。

第三進是看台或議事廳,

第三進是看台或議事廳,

是族內德高望重者或長者看戲或議事所在。

第三、四進之間有個天井,

第三、四進之間有個天井,

寬闊的空間襯托「什用殿」的高聳。

第四進「什用殿」,是土司王城的中心,土司的辦公場所。

第四進「什用殿」,是土司王城的中心,土司的辦公場所。

按「天圓地方」設計,

三層圓形象徵天,兩層方形象徵地,造型獨特,盡顯威儀。

拾階而上,跨過門檻,

「仁民愛物」四字高懸,布局有如古代衙門公堂,

育明哥坐上正位,執筆斷案,仿若重現土司坐鎮。

第五進是「逸院」,乃土司與家人的生活起居空間。

第六進為土司王府的倉廩之地,

左右兩側分別是儲存糧食的常喜庫與儲存錢財的金銀庫。

第七進是土司子女的住所。

第八進為「賓悅樓」,

用來接待宴請朝廷使臣和友鄰土司。

第九進是土司王與夫人的住所,

供奉祖先的宗祖堂也設置於此。

佇立於此,居高眺遠,九進堂全景盡收眼底,

亭台樓閣,飛檐翹角,富麗堂皇,錯落有致。

<城牆>

遊過九進堂再與夥伴們走城牆去。

城牆依山勢修建,全長約2320公尺,

高低起伏,蜿蜒迤邐,串聯鐘樓、鼓樓與烽火台。

上城牆前得先爬一段高陡石階,

上城牆前得先爬一段高陡石階,

上抵城牆後往右是鐘樓,向左是鼓樓。

先往鐘樓方向,來到烽火台──

昔日狼煙升起,士兵擂鼓警示之處。

登高眺遠──

城內是古色古香的土司莊園,

城外是車水馬龍的恩施市區。

由於施工封路無法前進,就此折返,回頭向鼓樓。

未料,行至鼓樓前方烽火台時居然下起雨了,

夥伴們討論後決定下山。

咫尺之間卻未能如願,真可惜啊,

完整走一遍土司城的鐘樓與鼓樓,終成殘念。