10月28日 鎮遠

10月28日 鎮遠

在遊客中心前搭乘接駁車前往古鎮,

車行於石板路上,

聽著哐啷哐啷的聲音,

心底泛起了悠悠古韻。

在「石屏巨鎮」牌坊下車,

隨著小靜走覽古鎮。

有說鎮遠古鎮幾分陽朔味道幾分麗江氛圍,

這兩處都憧憬過也造訪過,

此番來到鎮遠才發現,

抹上些許胭脂水粉卻不掩清麗的鎮遠,更迷人。

穿過牌坊回首一望,

裡側題字「漢楚鎖鑰」,

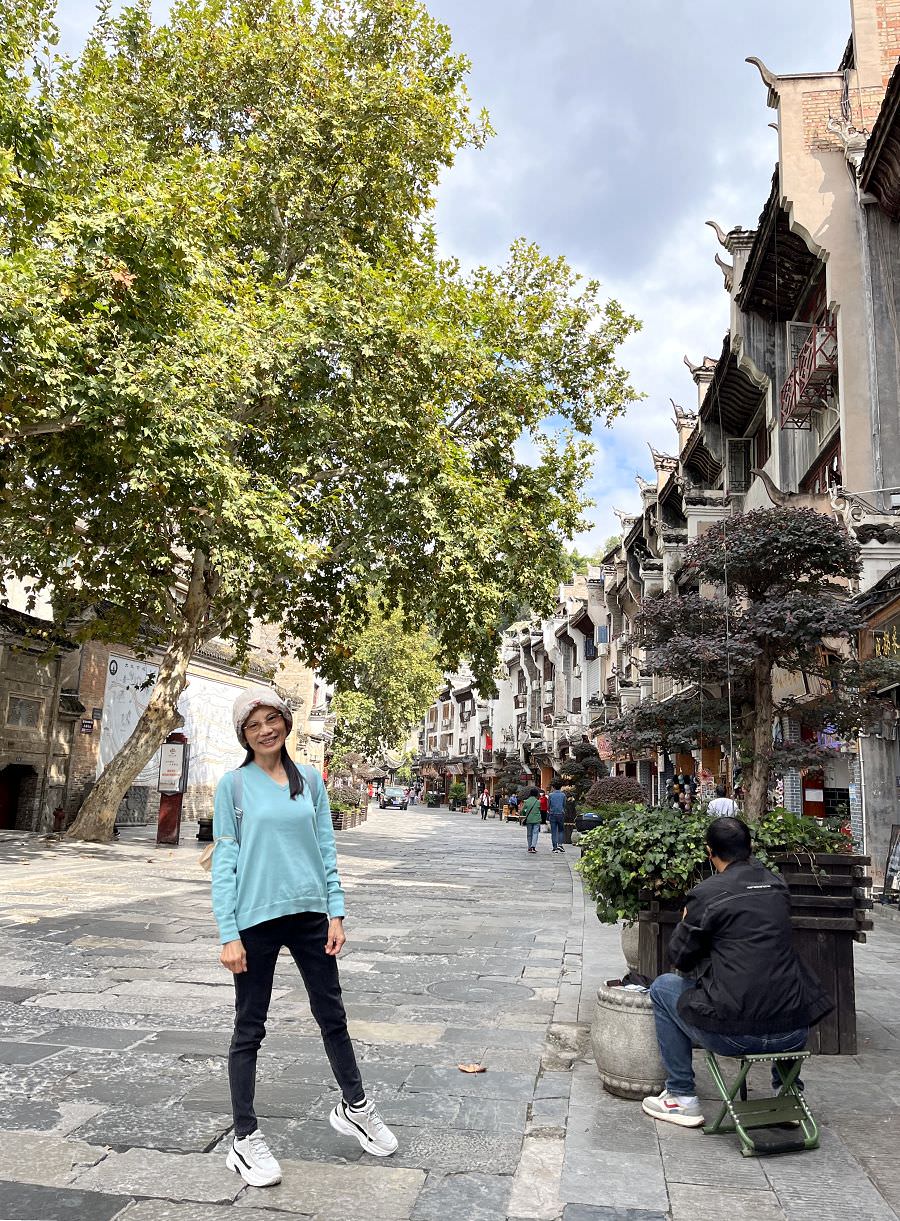

沿著新中街緩緩前行,

一整排法國梧桐傍水而栽,

枝椏低垂,款款點水。

枝椏低垂,款款點水。

街道兩旁是仿古新建的徽派民居,

街道兩旁是仿古新建的徽派民居,

青磚黛瓦、飛檐翹角、高封火牆,

彷彿來到了江南水鄉。

特別喜歡石板路,

一方一塊的都不一樣,

多少年來的車輾人踏,

打磨拋光也留下了裂痕,

記載著古鎮曾曾經的風華、曾經的滄桑。

「黔進先鋒,貴在行動」,

「黔進先鋒,貴在行動」,

鑲入「黔貴」兩字,這文案寫得好。

隨處可見人物雕塑,

隨處可見人物雕塑,

或傳達意境或復刻過往,

刻畫入微,栩栩如生。

民居一樓多半為食肆、商鋪、客棧,

一路走去沒留意有哪些店家,

一路走去沒留意有哪些店家,

只記得豆腐腦是鎮遠的特產。

街邊有幾個水果攤,

街邊有幾個水果攤,

販賣的都是初次照面的果子,

好友買了栗子、血藤果分享,

好友買了栗子、血藤果分享,

各嚐了兩顆,有點兒失望,

小栗子難剝,血藤果沒味。

然而,這就是旅行的趣味,

然而,這就是旅行的趣味,

看見、聽到、品嘗、體驗不同的事物。

行經米碼頭、禹門碼頭,

行經米碼頭、禹門碼頭,

岸邊停泊幾艘仿古遊船,

岸邊停泊幾艘仿古遊船,

船遊㵲陽河,從另個角度欣賞古鎮,

想來也是滿好、滿美的。

爾後從大街踅進小巷,

這才真正體現古鎮風情,

鎮裡有幾條古巷道──

沖子口巷、仁壽巷、復興巷、四方井巷等,

這回,我們走了其中兩條。

這些巷弄被稱作「歪門斜道」,

據說是因為風水先生的建議,

開在小巷邊的各家大門,

不能與小巷平行或垂直,

因此有了這麼趣味的說法。

巷子裡面縱橫錯綜,四通八達,

與其他巷道互有聯繫,

名副其實的穿街走巷。

踩著青石板路,踏著青石階梯,

一路往沖子口巷的更深處走去。

邊走邊聽小靜娓娓道來沖子口巷的典故,

善心老夫妻收留撫養被水沖下來的男嬰,

男孩長大成人後考取進士,當上大官,

回報養父母的撫育之恩……

這個傳說為古巷增添了溫暖。

巷裡的深宅大院始建於明清,

青磚黛瓦、飛檐翹角、雕樑畫棟的。

走在幽深窄仄的巷道裡,

只見褪色斑駁的磚牆聳峙,

將富麗堂皇的大宅院深鎖,

只在敞開門扉時匆匆一瞥。

何氏民宅始建於宋朝,

早期為鎮遠土司何氏後裔的私宅,

現已闢為「貴州青年驛站」經營。

也有些民宅已改作商鋪客棧或是他用。

也有些民宅已改作商鋪客棧或是他用。

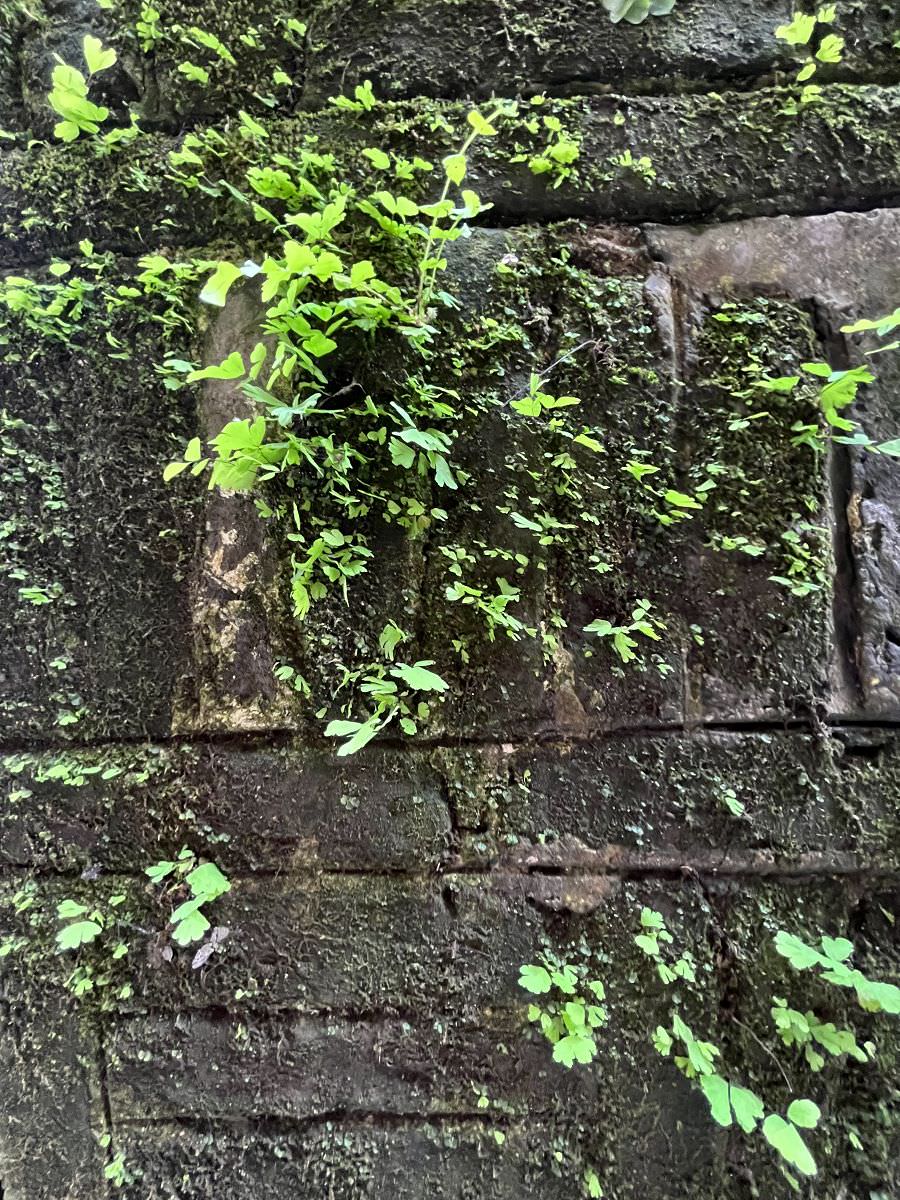

深淺濃淡的青苔綠蕨,

古色古香的大紅燈籠,

拍起照來別有情韻,

姊妹們各來一張獨照。

無視人來人往,狗兒睡得安穩,

無視人來人往,狗兒睡得安穩,

是這裡的原住民吧?

銅錢圖案排水進水口,

銅錢圖案排水進水口,

封火高牆上的小小貓洞,

今時遇見古物,恍然穿越。

今時遇見古物,恍然穿越。

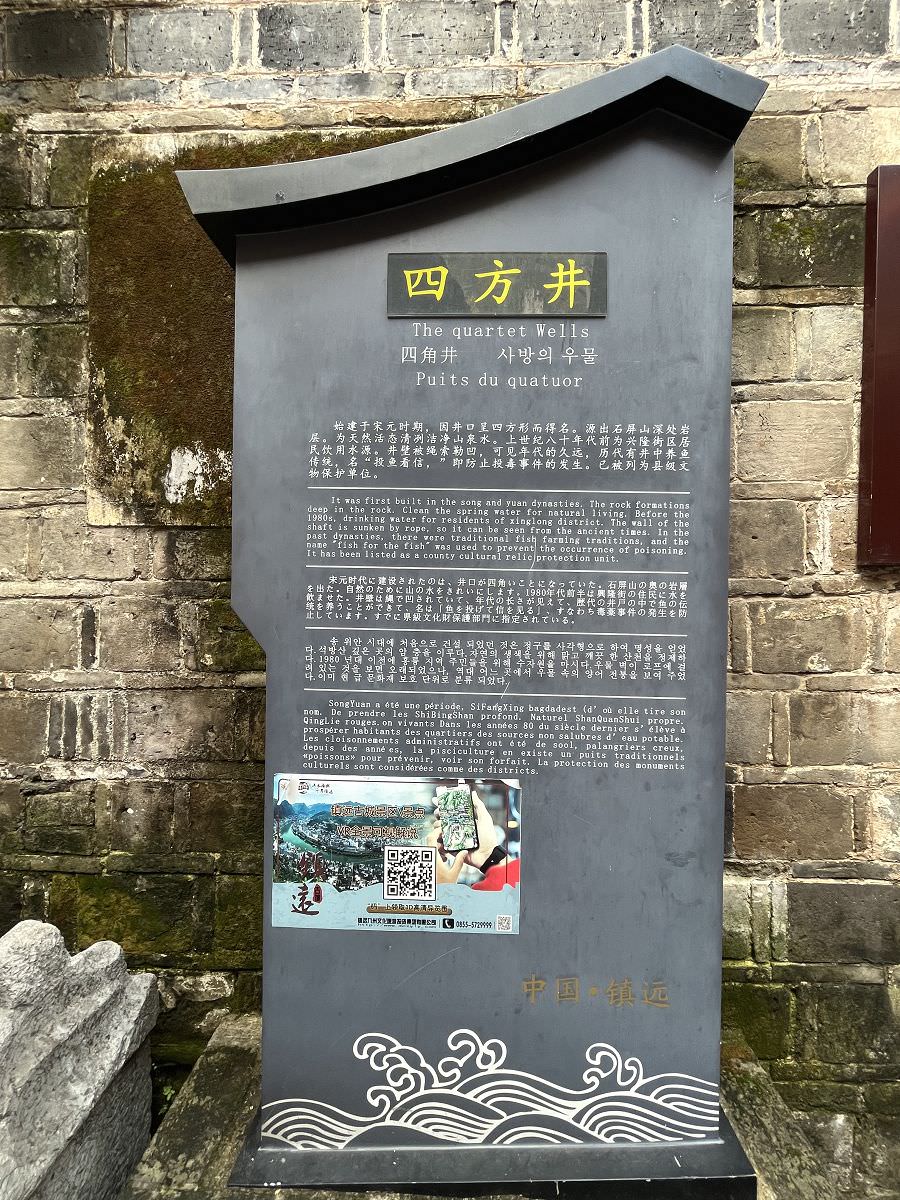

走出沖子口巷又拐入四方井巷,

走出沖子口巷又拐入四方井巷,

因巷內有口方形古井而得名。

巷口有座精雕細琢的牌坊與擔水雕像,

下山獅氣勢兇猛,用以鎮宅避邪。

四方井巷始建於明清兩代,

巷道兩側的房屋高低錯落,

闢作會館、書屋、檔案館之用,

更多的是餐館客棧。

四方井是巷中居民的主要水源,

四方井是巷中居民的主要水源,

聽說井壁的活泉流水從未斷流,

而且這井水甘甜清冽,滋味好。

井邊味酒坊以四方井的水釀酒,

井邊味酒坊以四方井的水釀酒,

嘗了口其他旅人推薦的玫瑰釀,

甜甜的,沒什麼酒味。

巷子還很長,但我們於此折返,

巷子還很長,但我們於此折返,

因為已時過正午,得吃飯去了。