阿格拉堡坐落於亞穆納河畔,

由於城內大多是紅色砂岩建築,

所以又稱紅堡。

阿格拉堡原本屬於洛提王朝Lodis,

1565年阿克巴大帝將其擊退之後,

開始在此興建皇宮。

歷經三代帝王,一共耗時42年,

直到他的孫子沙迦罕在位時,

阿格拉堡才具有現今的規模。

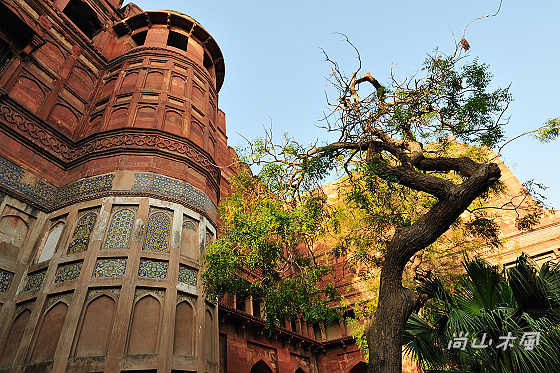

阿克巴採用紅色砂岩修築城堡,

並以大理石作為部分裝飾。

到了沙迦罕,

這個唯美浪漫的國王偏愛大理石,

於是將紅堡早期的建築拆除,

取而代之白色大理石的宮殿。

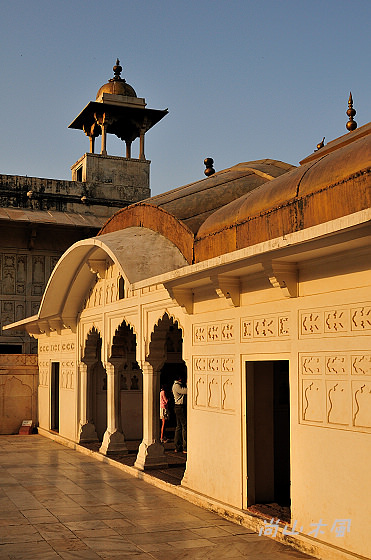

綜觀今日的阿格拉堡,

融合了印度教和伊斯蘭教的建築元素,

在紅岩與白石砌成的宮宇上漆金繪藍,

並以黃金、寶石鑲嵌,充分流露波斯風情。

匆匆逛過勝利之都的迦瑪清真寺,

趕在開放的最後時刻──五點抵達阿格拉堡。

入堡後就可以待到太陽下山才離去,

因為參觀時間為:日出至日落。

酷吧!日出到日落,

一切回歸自然,聽從大化。

完全符合印度人的生活哲學與思考邏輯。

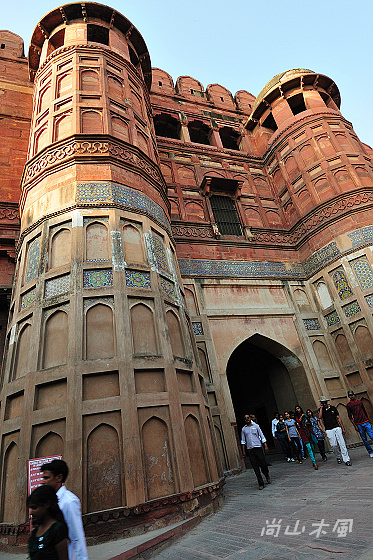

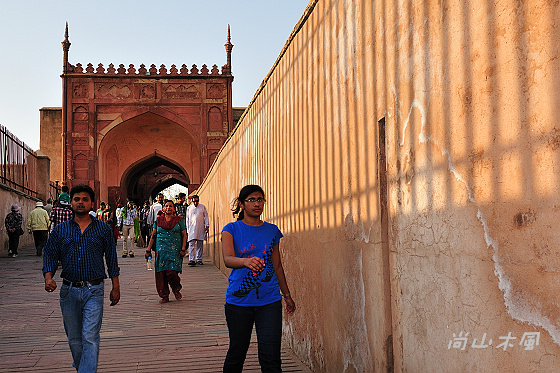

環繞在阿格拉堡四周的是,

長2.5公里,高21公尺的城牆,

紅日映照下一如野火燒天,

其磅礡恢弘與絕對霸氣震懾人心。

穿過拱門迎面就是,

高聳入雲的阿瑪‧辛格門與塔樓。

足以抵擋千軍萬馬的堅固厚實,

卻終究不敵英國的船堅炮利。

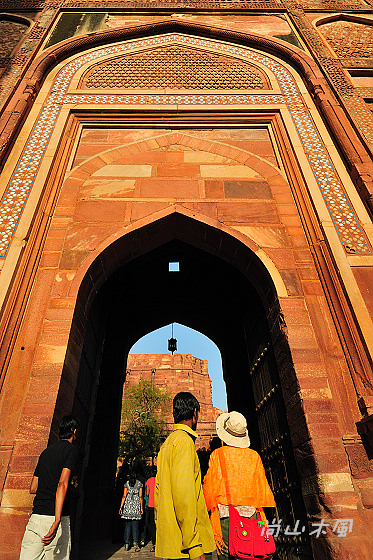

進入城堡後踏上斜坡引道,

兩側的巍峨高牆是昔日的防禦工事,

而今卻彷彿引導遊客入城的過道──

利用這一小段路轉換、醞釀心情。

斜坡盡處,拱門之後,

藏著個柳暗花明的驚喜。

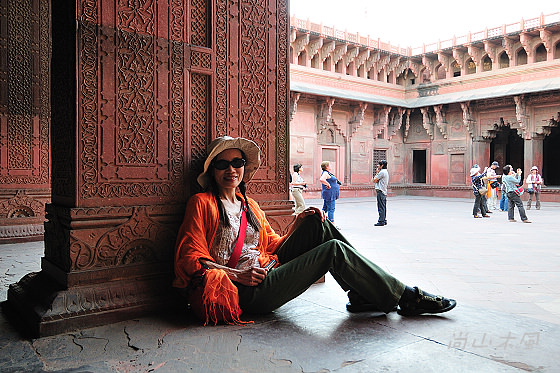

迥異於前頭的緊張肅殺,

這片庭園顯得遼遠開闊。

湛藍天穹、赭紅城堡、青翠草地,

原本就是一幅美麗畫面。

再加上親愛的遊伴,

以及小謝和阿蘇的影子,

更構成了無懈可擊的完美。

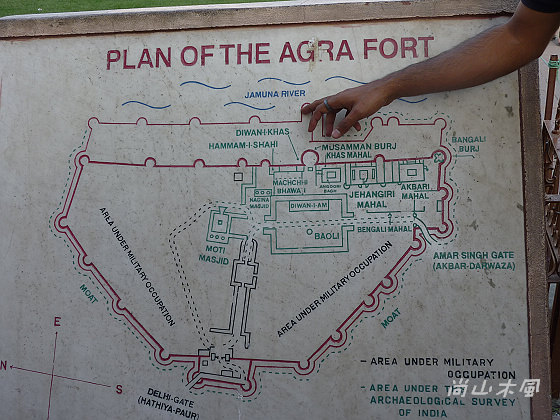

阿蘇就著導覽地圖解說城堡的布局,

預告隨後要參觀的區域,

是地圖右上角這一塊。

阿格拉堡的四周層層圍繞有:

護城河、外城牆與內城牆。

按理說這樣的固若金湯,易守難攻,

應該可以保護蒙兀兒王朝千秋萬載的,

奈何,兩百年後,

蒙兀兒帝國終究難逃終結的命運。

話說,1803年英軍來到阿格拉,

由於步兵無法攻進紅堡便改用大砲轟擊。

當砲彈落在公眾大廳前面的廣場時,

駐守的士兵只好開啟城門投降,

因為他們認為──紅堡的美比戰勝更為可貴。

在印度守軍心裡,

寧願投降也不可被破壞的阿格拉堡,

究竟有些什麼值得保存的珍貴建築,

且待下篇與你分享。