享受過吮指回味的印式風味餐,

繼續上路前往阿格拉。

<蒙兀兒Mughal帝國>

蒙兀兒帝國曾經建都於阿格拉超過一世紀,

並且在此留下幾個重要的建築──

勝利之都、紅堡、阿克巴陵墓、泰姬瑪哈陵。

這幾座城堡、陵墓的興建者,

都是蒙兀兒帝國的歷代君王,

為了讓你更清楚他們之間的關係,

簡單說明於後。

1. 巴布爾(Bâbur,1526-1530)

是帖木兒的六世孫,

1526年南下入侵印度,

5年後征服北印度大部分地區,建立蒙兀兒王朝。

2. 胡馬雍(Humâyûn,1530-1539&1555─1556)

3. 阿克巴(Akbar,1555-1605)

統一南、北印度為大帝國,

此後到奧朗哲布統治時期,

乃蒙兀兒帝國的巔峰全盛。

4. 賈漢吉爾(Jahângîr,1605-1627)

5. 沙迦罕(Shâh Jahân,1628-1658)

6. 奧朗哲布(Aurangzeb,1658-1707)

奧朗哲布去世後蒙兀兒帝國日漸衰敗,

1857年被英屬東印度公司擊潰,

自此,印度淪為英國的殖民地。

<勝利之都>

蒙兀兒的首都原本設在阿格拉城,

阿克巴大帝於1570年為了慶祝兒子賈漢吉爾的誕生,

於城南約35公里的山丘上建立一座新城,

取名法第普西克里Fatehpur Sikri,

意即勝利之都City of Victory。

14年後因為氣候變化水源乾涸,

勝利之都遭到廢城命運,

所以有人稱這座空城為「印度的龐貝」。

勝利之都的內城分為兩大部分,

一為皇宫區,

包括阿克巴與四個王妃的住所,

另一區是迦瑪清真寺。

此行來到勝利之都未參觀皇宮區,

只在迦瑪清真寺短暫停留半小時。

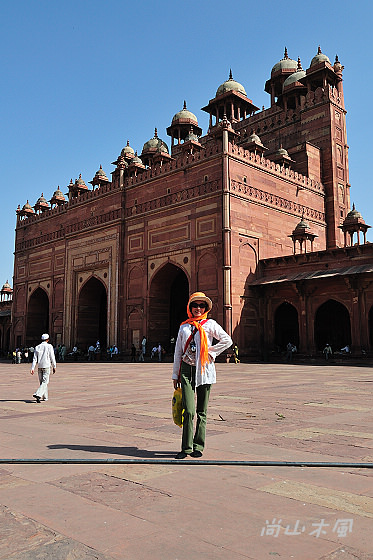

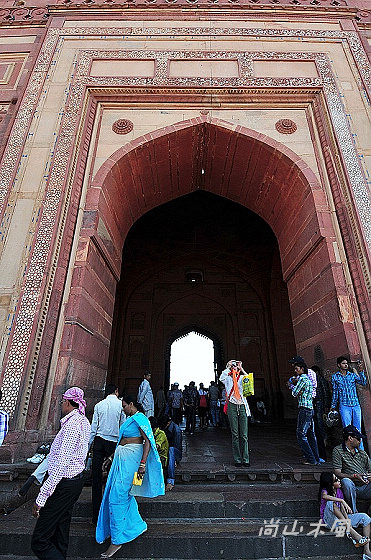

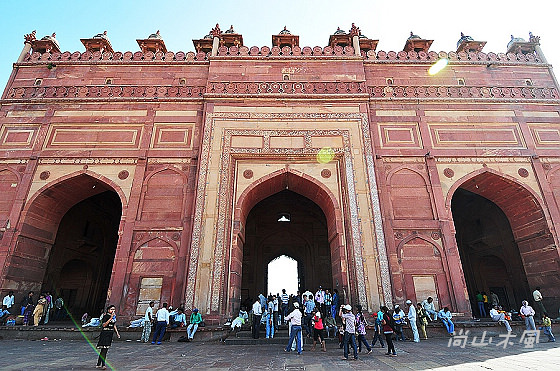

布蘭德達瓦喳Buland Darwaza是迦瑪清真寺的主要入口,

門高54公尺,乃象徵勝利之門。

聽說大門的正面巍然高聳,氣勢磅礡,

可惜我們從旁側的另一座門入寺,

無法親身感受援梯而上逐步靠近的震撼。

在廣場內欣賞這座勝利之門,

其雄偉壯觀雖然不負印度第一大門之美譽,

卻因為少了地形的烘托,氣勢還是弱了一些。

早知道就走出拱門回看兩眼的,

不曉得是阿蘇沒說清楚,還是自己沒認真聽,

才留下這個遺憾。

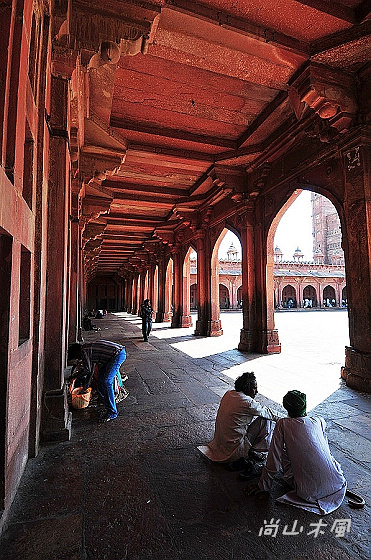

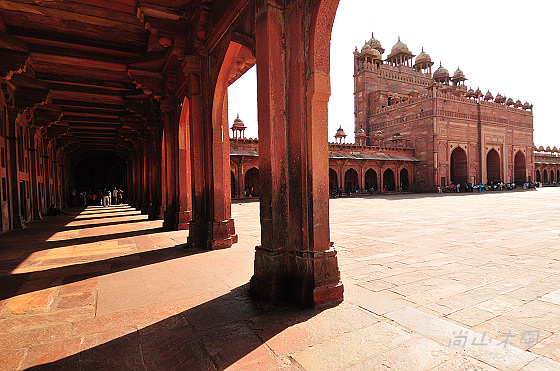

迦瑪清真寺乃對稱的四方形,

中間是個廣場,四周環繞迴廊。

時值週日,又遇驕陽如焚,

陰涼的迴廊裡頭人群聚集,

偌大廣場則一片寂寞空蕩。

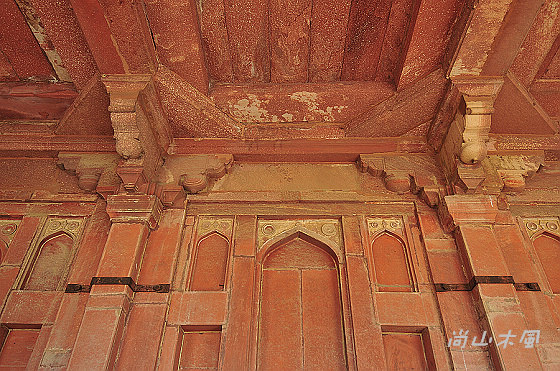

整座清真寺以紅色砂岩為主體,

並且用白色大理石鑲嵌裝飾,

湛藍天穹下顯得莊嚴尊貴。

廣場中央這座白色大理石建物,

是聖者契斯提Shaikh Salim Chishti的陵寢。

每一扇精緻典雅的窗花,

都是工匠在一整塊的大理石上雕刻出來的,

完全沒有拼接的痕跡。

蒙兀兒建築的特色之一,

便是這些精雕細鏤的窗格,

不只大理石連紅色砂岩,

也照樣刻出細緻華麗的圖案。

旁邊這座殿宇是聖者家人的宗廟,

裡裡外外整齊排列著許多棺槨,

我們從一旁走過,

忍不住喃喃幾句:對不起,打擾了。

半個鐘頭的時間,

也就只能這樣踅逛一圈,

對這座集波斯與印度建築之大成的曠世鉅作,

竟然只留下緊張匆忙,污穢髒亂的印象。

關於勝利之都有個傳說,說與你知:

阿克巴大帝縱然功業彪炳卻苦無子嗣,

他的導師契斯提Shaikh Salim Chishti告訴他:

帶著你的妻子到我這裡睡上一夜,保證一舉得男。

皇帝依言行事,

果然在28歲時皇后生下兒子,

就是日後繼承皇位的賈漢吉爾。

為了更親近導師的神奇力量,

阿克巴就在契斯提隱居的地方蓋了皇宮,

此即法第普西克里──勝利之都。