從北投圖書館出來,

綠蔭底下一幢紅磚砌牆、烏瓦覆頂。

分明是英國鄉村建築,

卻披上日式屋宇的鱗狀木板。

這棟巧妙融合東、西風情的建築,

原來就是「北投溫泉博物館」。

溫泉博物館依傍著北投溪,

座落於北投溫泉親水公園內,

前身乃「北投溫泉公共浴場」。

日據時期大正二年(西元1913年),

台北州廳仿照日本靜岡縣的伊豆山溫泉,

興建了這座北投溫泉公共浴場。

整棟建築占地約莫700坪,

以英國維多利亞式的「洋風建築」為基調,

最明顯的就是煙囪與半圓高窗。

這座溫泉浴場曾經湮沒在荒煙蔓草中,

直到1995年才被北投國小的師生,

於鄉土教學課程中發現。

經過北投國小師生的連署陳請,

以及社區民眾團體的奔走呼籲,

終於獲得北市府通過古蹟陳請案,

並經內政部公告為台閩地區三級古蹟。

1998年市政府開始著手,

規畫為「北投溫泉博物館」,

並於同年10月31日舉行啟用典禮,

正式開放供民眾參觀。

經過這座古意盎然的涼亭,

就是位於二樓的主要出入口。

和所有的日式建築一樣,

入門前請於玄關換穿室內拖鞋。

我倆脫下鞋子僅著襪子,

以為這樣就可以免於地板被破壞,

原來還是不可以的。

不過,透過薄底襪子感受細緻光滑的地板,

彷彿看見歲月之手輕輕摩娑。

昔日的公共浴場被賦予新的意義,

成為認識在地文化與溫泉知識的博物館,

又是一件為老建築注入新生命的成功案例。

館方利用平面、實物與影音等媒體展示,

然而於我眼中,

這幢日式風格的建築才是珍寶。

依循傳統日式公共浴室的設計,

一樓是泡湯用的大浴池和更衣室,

二樓則為榻榻米宴會廳與迴廊望樓。

從小住在日式宿舍,

對於榻榻米自有一份特殊情感。

一腳踏上這片溫潤的榻榻米,

童年往事便一幕幕眼前浮起。

狹仄的客廳容不下四個活潑好動的孩子,

我們幾乎都窩在榻榻米房間裡,

除了睡覺,更多時候就是玩耍。

而今想起,榻榻米就等同於相守、快樂與美好。

大廳旁側有一方空地,

電影畫報上赫然「西施」兩字,

原來是間懷舊電影院。

北投被譽為「台語片的好萊塢」,

許多台語老片就在此地取景,

藉著電影欣賞重拾老北投的舊風情。

只是,「西施」和北投究竟什麼關聯?

拾級而下來到一樓,

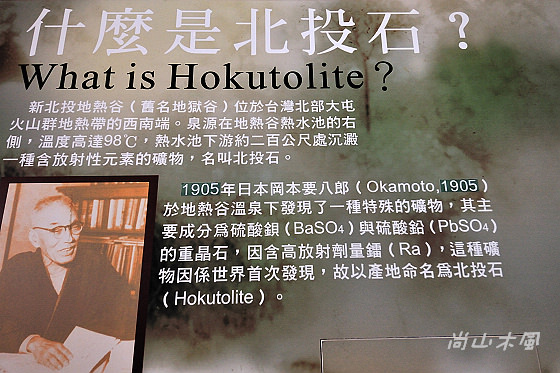

印入眼簾的就是鎮館之寶──北投石。

1905年日人岡本要八郎發現,

北投溪中的石頭含高放射劑量「鐳」,

並於1912年國際礦務會議中正式命名「北投石」。

此乃世上唯一以台灣地名命名的礦石,十分珍貴。

溫泉浴池乃整棟建築最重要的設施,

長9公尺、寬6公尺,

深度由40公分至130公分。

曾經是東亞最大規模的溫泉浴場,

今日看來仍然氣派宏偉。

以拱廊和列柱圍起的大浴池,

十足羅馬公共澡堂風情,

又帶有幾分土耳其浴池模樣。

陽光穿透彩繪玻璃,

於室內流轉繽紛亮麗;

山風拂掠如茵綠草,

帶來醒腦的颯爽清涼。

想像,懷裹一身溫暖散步庭園,

或者,來到二樓的榻榻米大廳,

清風徐來,美景當前,還有佳餚美饌。

在那個臺灣淪為殖民地的年代,

究竟是誰在享受這樣的閒適愜意?

結束參觀後依舊流連館外──

與頎長碩高的茄冬招呼,

和盤根錯節的老榕問好,

也沒忘記速寫窗櫺的光影和草地的石燈。

擺脫一般老建築隱晦陰鬱的意象,

北投溫泉博物館明亮、溫暖、舒服,

是一個值得走訪的好地方。